Key Takeaways

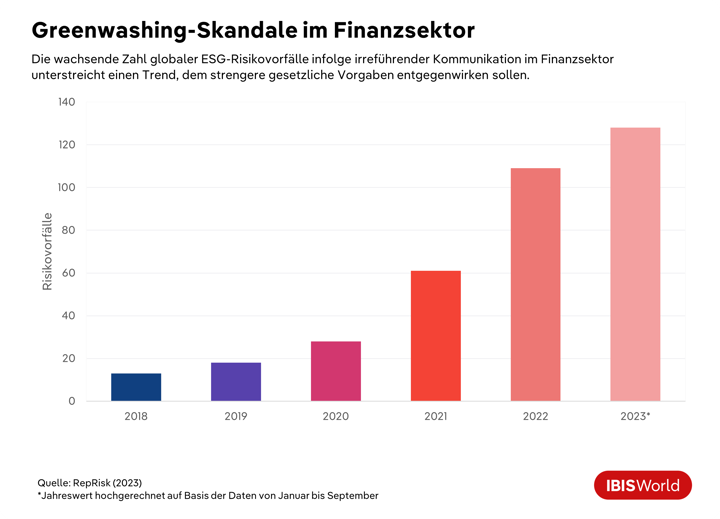

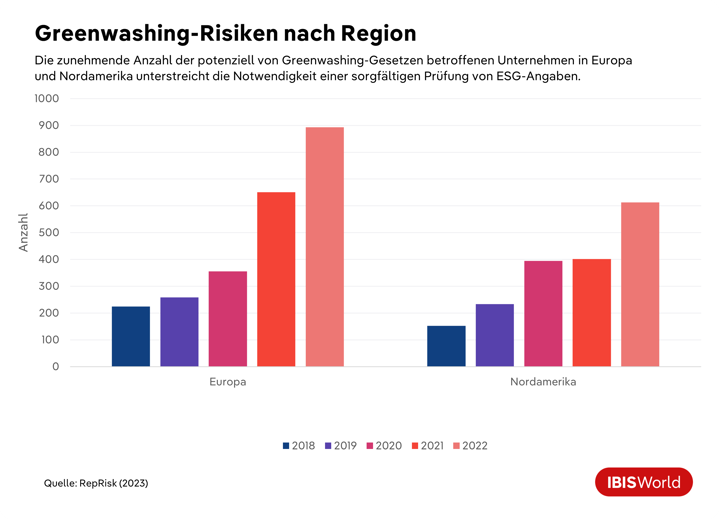

- Greenwashing wird im Finanzsektor immer häufiger, da Investoren vermehrt auf Nachhaltigkeit achten. Das hat verschärfte regulatorische Vorgaben zur Folge.

- Zahlreiche Finanzinstitute mussten bereits empfindliche Strafen zahlen, was die langfristigen Risiken sowie den möglichen Imageschaden unterstreicht.

- Regulierungsbehörden überwachen die Einhaltung von Gesetzen gegen Greenwashing, die von Finanzinstituten transparente und wahrheitsgemäße Angaben zu Nachhaltigkeitsaspekten verlangen.

Anleger werden sich immer stärker der ökologischen Auswirkungen ihrer Investments bewusst und investieren bevorzugt in Unternehmen, die ESG-Risiken und -Potenziale gezielt steuern. Das wachsende Interesse der Finanzwelt an Umweltstrategien und nachhaltigem Investieren setzt Entscheidungsträger zunehmend unter Druck. Manche Unternehmen reagieren auf diesen Druck mit Greenwashing, also mit irreführenden oder falschen Aussagen über die Umweltfreundlichkeit ihrer Produkte und Strategien.

Der Aufstieg des Greenwashings im Finanzsektor

Ein Unternehmen kann Greenwashing betreiben, indem es vorgibt, in saubere Energieprojekte zu investieren, um umweltbewusste Anleger anzulocken, obwohl der Großteil seines Portfolios in Unternehmen steckt, die stark auf fossile Brennstoffe setzen oder mit Abholzung in Verbindung stehen. So werden Investoren gezielt in die Irre geführt.

Ebenso kann ein Unternehmen fälschlich behaupten, klimaneutral zu sein, etwa durch den Kauf von CO2-Zertifikaten, anstatt die eigenen Emissionen tatsächlich zu senken. Solche symbolischen Maßnahmen lenken vom tatsächlichen ökologischen Fußabdruck ab und vermitteln ein verzerrtes Bild der Unternehmensprioritäten.

Die langfristigen Folgen von Greenwashing, etwa Reputationsschäden und behördliche Sanktionen, können das Wachstum eines Unternehmens erheblich beeinträchtigen und das Vertrauen der Anleger erschüttern.

Die Risiken des Greenwashings

Auch wenn Greenwashing kurzfristig helfen kann, externen Druck oder interne Spannungen zu überdecken, sind die langfristigen Risiken erheblich. Aufsichtsbehörden führen zunehmend strengere Vorschriften ein, um Finanzinstitute daran zu hindern, Greenwashing in ihre Geschäftsstrategien oder Produktdarstellungen einzubauen.

Das Erkennen und Vermeiden von Greenwashing in der Unternehmenskommunikation wird künftig ein entscheidender Erfolgsfaktor sein. Es geht nicht nur darum, regulatorische Risiken zu minimieren, sondern auch darum, den guten Ruf des Unternehmens vor möglichen rechtlichen Konsequenzen zu schützen.

Beispiele und Folgen

Die Folgen von Greenwashing werden immer gravierender und machen auch vor Branchengrößen nicht Halt. In den vergangenen Jahren gerieten mehrere namhafte Finanzakteure ins Visier der Behörden und mussten Bußgelder wegen falscher oder irreführender Aussagen zu ihren Umweltaktivitäten zahlen:

- November 2022: Die US-Börsenaufsicht SEC verhängte wegen Versäumnissen bei ESG-Investments, die nicht den beworbenen Standards entsprachen, eine Strafe von 4 Millionen US-Dollar gegen Goldman Sachs Asset Management.

- August 2024: Mercer Superannuation (Australia) Limited wurde aufgrund irreführender Klimaaussagen in Zusammenhang mit sieben als „Sustainable Plus“ vermarkteten Altersvorsorgeoptionen vom australischen Bundesgericht zu einer Strafe von 11,3 Millionen Australischen Dollar verurteilt.

- April 2025: Die DWS Group, ein zur Deutschen Bank gehöriger Vermögensverwalter, stimmte einer Zahlung von 25 Millionen Euro zu, um ein Ermittlungsverfahren wegen Greenwashings beizulegen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt betrafen den Vorwurf, die DWS habe in ihrem Geschäftsbericht des Jahres 2020 ESG-Angaben beschönigt.

Die globale Bekämpfung von Greenwashing

Greenwashing war aufgrund fehlender Vorschriften lange Zeit schwer zu überwachen, doch mittlerweile setzen Finanzaufsichtsbehörden weltweit zunehmend neue Gesetze durch, um dem Problem entgegenzuwirken.

Vereinigtes Königreich

Die Financial Conduct Authority (FCA) geht mit den Sustainability Disclosure Requirements (SDR), die seit November 2023 gelten, gegen Greenwashing im Vereinigten Königreich vor. Diese sorgen dafür, dass Nachhaltigkeitsversprechen nicht irreführend sind. Seit Dezember 2024 gelten Einschränkungen für Umweltbegriffe in Produktnamen, ähnlich wie die „Names Rule“ der SEC in den USA, wobei eine Übergangsfrist bis April 2025 eingeräumt wurde.

USA

Auch die USA ziehen mit verstärkten Maßnahmen gegen Greenwashing nach. Die SEC hat eine neue Regelung (Enhanced Disclosures by Certain Investment Advisers and Investment Companies about Environmental, Social, and Governance Investment Practices) eingeführt, die seit Oktober 2024 greift. Sie verpflichtet Finanzinstitute, zusätzliche Informationen über ihre ESG-Investmentpraktiken bereitzustellen, und schafft einen einheitlichen regulatorischen Rahmen, um die Anleger zu informieren.

Europäische Union

Die EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), die seit März 2021 in Kraft ist, stärkt die Transparenzanforderungen für ESG-Aspekte im Finanzwesen. Seit Januar 2024 verpflichtet die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) rund 50.000 Unternehmen zur Berichterstattung über ihre Klimaauswirkungen. Darüber hinaus zielt die vorgeschlagene Richtlinie über Umweltaussagen (Green Claims Directive) darauf ab, dass umweltbezogene Aussagen auf belastbaren Informationen beruhen.

Auswirkungen der regulatorischen Vorgaben

Strengere Vorschriften gegen Greenwashing werden Finanzinstitute dazu drängen, mehr Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen ihrer Produkte und Dienstleistungen zu schaffen. Klare und wahrheitsgemäße Angaben senken das regulatorische Risiko und schützen den Ruf eines Unternehmens.

Strengere Regulierungen wirken sich bis auf die oberste Führungsebene aus. Entscheidungsträger müssen die Zusammensetzung ihrer Portfolios anpassen und sicherstellen, dass Investitionsstrategien mit den beworbenen Nachhaltigkeitszielen und Produktbezeichnungen im Einklang stehen.

Erfolgsstrategien

Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter

Ein vertieftes Verständnis von Nachhaltigkeitsthemen auf allen Unternehmensebenen verbessert Entscheidungsprozesse und fördert eine transparente Kommunikation gegenüber Kunden. Dies stärkt die Glaubwürdigkeit und minimiert das Risiko von Greenwashing.

Investition von Ressourcen in die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Um Risiken zu minimieren, sind gezielte Investitionen in regulatorische Compliance unerlässlich. Führungskräfte können dabei zwei Strategien verfolgen: personelle oder finanzielle Investitionen.

- Personelle Investitionen: Der Aufbau eines internen Teams, etwa unter der Leitung eines Chief Sustainability Officers (CSO), stärkt die regulatorische Kompetenz im Unternehmen, gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und ermöglicht eine gezielte Steuerung sowie den effektiven Einsatz von spezialisiertem Fachwissen.

- Finanzielle Investitionen: Das Outsourcing von Compliance-Aufgaben an externe Berater kann bei komplexen rechtlichen Vorgaben effizienter sein, da sie präzise Einschätzungen liefern, das Risiko von Verstößen senken und interne Ressourcen entlasten.

Proaktive Berichterstattung

Anstatt nur auf regulatorische Änderungen zu reagieren, sollten Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsbemühungen proaktiv kommunizieren. Dies unterstreicht ihr Engagement für die Umwelt und minimiert das Risiko von regulatorischen Strafen und Reputationsschäden. Darüber hinaus stärkt die transparente Kommunikation über Fortschritte und Rückschläge das Unternehmensimage und baut Vertrauen bei Investoren und anderen Stakeholdern auf.

Erkennung von Greenwashing im Finanzsektor

Greenwashing kann besonders von außen schwer zu erkennen sein. Finanzinstitute müssen wachsam sein und sowohl ihre eigenen Geschäftspraktiken als auch die des gesamten Sektors auf irreführende oder übertriebene Umweltversprechen hin überprüfen. Es gibt zahlreiche Ressourcen und Richtlinien, die ihnen bei dieser Aufgabe helfen können.

Wichtige Ressourcen zur Erkennung von Greenwashing

Für den Finanzsektor ist insbesondere die EU-Taxonomie-Verordnung relevant, die bereits seit Juli 2021 schrittweise in Kraft tritt. Sie definiert einheitliche Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten innerhalb der Europäischen Union. Ergänzt wird sie durch die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die seit März 2021 verbindlich ist. Diese verpflichtet Finanzmarktakteure dazu, offenzulegen, in welchem Maße ihre Investitionen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dies ist ein wesentlicher Schritt hin zu mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit.

Die geplante Green Claims Directive der Europäischen Union befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Der Vorschlag wurde im März 2023 von der EU-Kommission veröffentlicht und wird aktuell vom Europäischen Parlament und dem EU-Rat geprüft. Ziel ist eine Verabschiedung bis Ende 2025, mit einer voraussichtlichen Umsetzung durch die Mitgliedstaaten ab 2026. Die Richtlinie soll sicherstellen, dass explizite Umweltbehauptungen wie „klimaneutral“ oder „biologisch abbaubar“ wissenschaftlich fundiert, unabhängig geprüft und transparent kommuniziert werden. So soll Greenwashing effektiv verhindert und das Vertrauen der Verbraucher gestärkt werden.

Typische Anzeichen für Greenwashing

Führungskräfte sollten die häufigsten Anzeichen für Greenwashing bei Finanzprodukten und ESG-Aussagen kennen. Zu den wichtigsten Anzeichen gehören:

- Vage Aussagen und unnötig komplizierte Fachbegriffe: Aussagen sollten klar formuliert und in den Offenlegungen verständlich erläutert sein.

- Übertriebene Umweltauswirkungen: Umweltvorteile sollten nicht überhöht dargestellt werden. Alle Aussagen müssen korrekt und belegbar sein.

- Fehlende Nachprüfbarkeit: Alle Behauptungen sollten durch unabhängige Zertifizierungen oder belastbare, überprüfbare Daten gestützt werden.

Erfolgsstrategien

Kennzahlenbasierte Berichterstattung

Die Verwendung klarer, konsistenter und regelmäßig aktualisierter Nachhaltigkeitskennzahlen ermöglicht fundierte Einblicke für Stakeholder und verringert das Greenwashing-Risiko.

Strenger Redaktionsprozess

Eine sorgfältige Faktenprüfung erhöht die Genauigkeit von Umweltangaben. Die Einhaltung klarer Kommunikationsrichtlinien und die Überprüfung von Aussagen anhand regulatorischer Vorgaben tragen zur inhaltlichen Genauigkeit und Transparenz bei.

Transparente Kommunikation

Die Bereitstellung von vollständigen ESG-Informationen gewährleistet eine ehrliche und detaillierte Berichterstattung sowohl über Erfolge als auch über Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit. Dies stärkt das Vertrauen von Investoren und Kunden und beugt Greenwashing vor.

Stärkung der ESG-Due-Diligence und Aufbau glaubwürdiger Portfolios

Angesichts der zunehmenden regulatorischen Überwachung müssen Finanzinstitute sicherstellen, dass ihre ESG-Portfolios und -Behauptungen durch glaubwürdige, überprüfbare Daten untermauert werden, um Strafen zu vermeiden und das Vertrauen der Investoren zu wahren. Führungskräfte sollten strenge Due-Diligence-Prüfungen durchsetzen, Transparenz fördern, indem sie ESG-Aussagen öffentlich machen, und Investitionen sorgfältig überprüfen, um Greenwashing zu verhindern und rechtliche Risiken zu mindern.

Erfolgsstrategien

Ernennung eines Chief Sustainability Officers (CSO)

Die Ernennung eines CSO signalisiert ein echtes Engagement für Nachhaltigkeit, verbessert die ESG-Due-Diligence und stellt sicher, dass Umweltbehauptungen auf höchster Ebene überwacht werden. CSOs können ESG-Rahmenwerke und -Kennzahlen standardisieren, was die Glaubwürdigkeit des Unternehmens stärkt und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht.

Integration von Green Lending

Durch das Angebot und die Priorisierung von Green Lending werden konkrete Schritte in Richtung Nachhaltigkeit sichtbar. Dies reduziert das Risiko von Greenwashing und eröffnet neue Marktchancen, da die Nachfrage nach derartigen Produkten stetig wächst. Gleichzeitig verbessert sich die Umweltbilanz, was die Attraktivität für Investoren steigert.

Externe Audits

Externe Audits bieten eine unabhängige Überprüfung von ESG-Behauptungen, identifizieren Risiken und stellen die Einhaltung von Vorschriften sicher. Dieser proaktive Schritt erhöht die Transparenz, stärkt das Vertrauen der Investoren und minimiert Reputationsrisiken.

Final Word

Angesichts des strengeren regulatorischen Umfelds wird die Zahl der Greenwashing-Verfahren weltweit voraussichtlich steigen. Führungskräfte müssen die Risikomanagementstrategien ihres Unternehmens überdenken, um die Bedrohung durch mögliche Klagen zu minimieren und Reputationsschäden zu vermeiden.

Finanzinstitute, die ihre ESG-Due-Diligence-Prozesse stärken und ihre Portfolios konsequent an Umweltverpflichtungen ausrichten, werden nicht nur Risiken mindern, sondern auch von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen profitieren, wodurch sie sich für langfristigen Erfolg positionieren können.